斯維拉娜.亞歷塞維奇Алексиевич С А : 4 books

by 斯維拉娜.亞歷塞維奇(Алексиевич С. А.)

Language: Chinese

Release Date: June 5, 2018

Language: Chinese

Release Date: June 5, 2018

在這裡,回家只是死亡的開始……

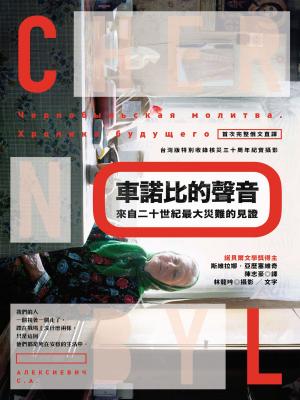

★諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇揚名國際代表作

★歷經十年,超過500位受訪者

★首次完整俄文直譯

★台灣版獨家收錄林龍吟導演深入核災地區,傳達三十年後的禁區影像

★政大斯拉夫語系副教授鄢定嘉、中研院文哲所副研究員陳相因專文推薦

1986年4月26日,烏克蘭車諾比核電廠發生爆炸事故,輻射塵隨風吹至鄰近小國白俄羅斯……為了避開人口密集處,政府以人工方式降下黑雨,白俄羅斯從此成為重災區……

【這是獻給未來人類的一段歷史】

「車諾比堪稱二十世紀最重大的災害事件,時至今日我還是不解,我所見證的究竟是過去還是未來?……一不小心,就會陷入恐懼的窠臼」

——諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇

「他們常會急著想趕快把話說完,唯恐說慢就來不及了。我當時沒意識到,他們的證詞都是拿生命換來的」

在白俄羅斯的重災區,美麗與恐懼交織而生。花朵開放得異常豔麗,果實長得特別碩大,不過,一切都禁止摘採……

事故後十年,亞歷塞維奇決定傾聽來自受災區的聲音,她訪問了超過500位倖存者,都以親眼所見的死亡,換取的證言,且每個人的聲音都反映出某種面向,那是時間概念的崩解、是國家機器的隱瞞、是俄羅斯人的價值觀,與無數個體生命交織出的眾生相。

看得見的死亡與看不見的敵人

當時蘇聯正在進行一場為期十年的阿富汗戰爭,對士兵來說,當戰爭結束後,死亡便開始遠離。不過,對車諾比事故的救災參與者,當任務結束後,才是死亡的開始。他們被迫打一場名為核災的戰爭,但敵人卻是看不見的。難以逃離,也無處使力。

他們經常拿廣島原子彈轟炸和自身處境相比。但不解的是,廣島核彈是因為戰爭引燃,但深處絕境的他們,遭此景況,又是為何?

「那不是名為『科技』的錯,最大的問題在於人」

車諾比事故開啟了一扇窗,讓全世界注意到核災,也讓蘇聯人民開始懂得去質疑原本認識的世界。他們彷彿處在一座人造布景,當政府說一切都沒事了,但雙眼所見並非如此。沒有人清楚真正的輻射數字。一切都被隱藏。

如今,這段歷史正漸漸從人民的記憶中消失。但對存活下來的這群人,它從未遠離。即使最後終獲其他國家的幫助,仍無法換回原來的世界。而數十年來,白俄羅斯重災區,在接受支援之餘,也宛如成了各國學者專家研究的實驗室,而人人都是白老鼠。

車諾比32週年,珍貴收錄重災區紀實攝影,見證災難的過去與未來

◎受災區,今日是何種景象?

2014年來自台灣的記者與攝影師林龍吟導演,宛如二十年前走訪各地的亞歷塞維奇,穿越重重困難,進入「重災區」白俄羅斯東南方。希望透過近30年後的目光,帶領台灣讀者重新審視這場災難。如今這塊禁地,少了人類的居留,成了野生動物的天堂,在這些美麗、生機蓬勃的自然景觀之外,對此地的居民而言,則負載著許多人窮其一生也難以遭遇的過往。

今日白俄羅斯最新的核電廠即將啟用,同時人類也面臨碳排放議題,在恐懼與現實之間,有理性選擇的可能嗎?人總是在歷史中尋找解答,這次就讓我們一起在文字與影像間尋找答案。

【各界推薦】

李根政/地球公民基金會董事長兼執行長

莊德仁/北市建國中學歷史教師、台灣師範大學歷史所博士

陳玉峯/成功大學台灣文學系教授兼系所主任

陳相因/中央研究院中國文哲研究所副研究員

賀立維/退休教授,美國愛荷華州立大學核子工程博士

黃士修/核能流言終結者創辦人

黃宗潔/國立東華大學華文系副教授

鄢定嘉/國立政治大學斯拉夫語系副教授兼主任

劉心華/國立政治大學斯拉夫語系教授

歐茵西/國立台灣大學外文系退休教授

蔣雅郁/去過車諾比核電廠兩次但沒死的人

簡義明/國立成功大學台灣文學系副教授

uedada...

by 斯維拉娜.亞歷塞維奇(Алексиевич С. А. )

Language: Chinese

Release Date: December 6, 2016

Language: Chinese

Release Date: December 6, 2016

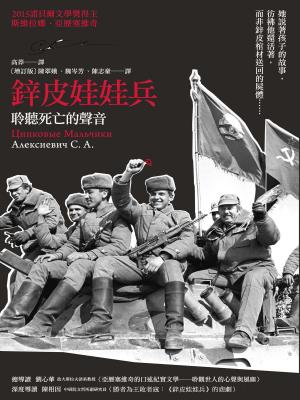

華文世界唯一完整版

依據最新版本補譯六萬字

2015諾貝爾文學獎系列作

百年第一人╳記者╳文獻文學獲獎

作品授權52個國家,翻譯成47種語言

那些母親,在墓地裡講述自己孩子的故事,彷彿他們還活著,而不是被鋅皮棺材送回的屍體……

「我不知道,我們這一代人從那場沒有人需要的戰爭活下來,將來會怎樣。請不要提到我的名字。我什麼也不怕,但我不願意被留在這段歷史裡。」

她的文字為時代的苦難與勇氣發聲

亞歷塞維奇童年生活的村莊中沒有任何成年男性,只有女人和孩童,因為男人都在戰場上犧牲了。從那時起,她就習慣傾聽,傾聽那些婦女述說的故事,傾聽關於死亡的聲音,她將這些故事轉化成文字。因為她相信如果沒有人記錄,很快就會被忘記,而這世界上需要有人為人類的情感歷史留下紀錄,需要有人為他們發聲。本書她即時記錄一場失敗的戰爭,一場被人民否定的戰事,並在戰爭結束後兩年內立即出版,為的就是不讓世人遺忘。

為何人類永遠無法自戰爭脫身?

二戰之後,不過三十年,蘇聯在1979年投入一場長達十年的戰爭。當時數萬年輕人受政府鼓舞、欺騙投入戰場,最終落得「鋅皮裹屍」的下場。母親只能看著裝在鋅皮棺材中的孩子,無法相信她生命中的「小太陽」就此消逝。

這些年紀大多不到二十歲的大兵,即便自戰場上生還,也幾乎無法過正常人的生活,他們習慣用槍桿子解決問題,不順己意,那就把人一槍斃掉。戰場生活影響了他們的行為,改變他們心性,他們卻只能延續來自戰場的恐懼……

當戰爭的正義被質疑,沉痛的母親無法相信被稱為英雄的兒子竟然是在前線殺人如麻的劊子手。為國家、為革命獻身戰場,為何如今得引來指責,不過是履行人民的義務罷了,不是嗎?軍人身份讓這些退役大兵遭受鄙視,招來臭名。在這場長達十年,卻無人需要的戰爭裡,誰是應該負責的人?

【繁中版特別收錄「對《鋅皮娃娃兵》的審判」】

原書出版後三年,作者亞歷塞維奇遭到控告,一些人站出來指責她的書歪曲事實。針對這些控訴,當時有人認為是再次興起的共產勢力操縱人心的結果。台灣版特別收錄這段法庭紀錄和社論、媒體投書等各方立場言論,有指責有支持,集合當時各種的聲音。使人不僅看到戰爭中不同的面向,更讓人看見當時人如何面對戰爭責任、怎麼面對記憶傷痛,是逃避或是勇於承認,他們的選擇依據利益、名聲、自我欺騙或是……

【好評推薦】

「亞歷塞維奇讓世人看到了記者的良心,看到了寫作的能量,她在媒體日漸商業化、庸俗化的年代,點起一盞溫暖的燈!」

——蔡詩萍/台北之音台長、POP...

by 斯維拉娜.亞歷塞維奇(Алексиевич С. А. )

Language: Chinese

Release Date: December 8, 2016

Language: Chinese

Release Date: December 8, 2016

2015諾貝爾文學獎系列作

百年第一人╳記者╳文獻文學獲獎

作品授權52個國家,翻譯成47種語言

俄文直譯繁中版2016年首度上市

「從來沒有人教育我們自由是什麼,我們只被教育如何為自由而犧牲。」

她說,我寫了三十年,寫得筋疲力盡,為何我們還沒換來自由?

人類太容易遺忘過去,總是在重蹈覆轍……當1991年蘇聯解體那一刻,有人期待變革,有些人恐懼改變,二十世紀的九〇年代,俄羅斯的自殺人數是世界第一。《二手時代》這本書,便是透過二十年來一個個自殺者的人生,觀察社會痛苦轉型下,人類最深刻的本質和欲求。

我們是共產主義的孩子,卻在過資本主義的生活……最初十年的變革,是對資本主義與自由的嚮往,卻換來動蕩不安的社會景況。相較之下,過去的「共產」時代,顯得「單純」許多。我們看見,在自由開放以後,知識份子當起清潔工、大學教師在街頭叫賣。當社會結構改變,需要的能力與追求的目標也不相同,這是過去他們無法想像,如今卻無能為力的。無所適從的他們,不知未來該往哪裡走……

在這個名為自由的實驗裡,不論是學者、建築師還是清潔工,都在尋求更好的生活方式,宛如在找尋一個遙不可及的烏托邦。究竟是蘇維埃的本性過於根深柢固,讓他們無法走向另一種生活?還是他們注定只能追尋一個不可能的夢想?蘇聯解體已經過了二十年,如今人民憤怒於現狀,開始嚮往「往日」的美好,戈巴契夫成了人民的敵人,史達林重回人民懷抱,普丁繼續連任,猶如世界各地一再複製的「獨裁政權」。身為白俄羅斯人,她的國家目前的統治者也是從1994年至今從未換過。對她來說,蘇聯解體了,但周遭的一切仍舊沒有改變,如同她所遭受的迫害。終究,自由還是那麼遙不可及……

【好評推薦】

「亞歷塞維奇讓世人看到了記者的良心,看到了寫作的能量,她在媒體日漸商業化、庸俗化的年代,點起一盞溫暖的燈!」

——蔡詩萍(台北之音台長、POP...

by 斯維拉娜.亞歷塞維奇(Алексиевич С. А. )

Language: Chinese

Release Date: October 6, 2016

Language: Chinese

Release Date: October 6, 2016

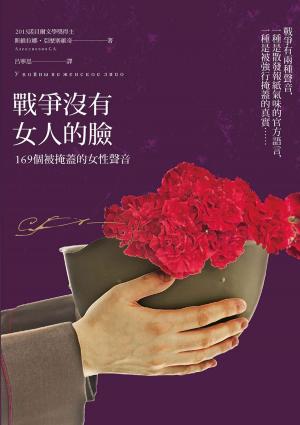

戰爭有兩種聲音,一種是充滿時代精神,散發報紙氣味的官方語言,一種是被強行掩蓋的個人真實,像是女人的聲音,一如戰爭中不該有女人的臉......

2015諾貝爾文學獎系列作

百年第一人╳記者╳文獻文學獲獎

作品授權52個國家,翻譯成47種語言

俄文直譯繁中版2016年首度上市,由吳佳靜老師(政大斯拉夫語系)審訂

台灣版限量作者燙金簽名

因為她們是女人,不會是英雄,她們的聲音也不會被聽見

2015年諾貝爾文學獎得主系列作,為時代的苦難與勇氣發聲

2015是二戰終戰70周年,2015年ISIS持續恐攻,2015年難民潮中海灘的小男孩引起全球關注,2014年俄羅斯與烏克蘭爆發危機,普丁的強人政治再次受到注目。這年諾貝爾文學獎頒給亞歷塞維奇別具意義。她的文字說出了時代真相,記錄了人民的苦難與勇氣。本書於1985年出版,但2002年才改寫完成,那些遭受譴責的片段終於得以完整呈現,說出時代的真相。

我們是女兵,也是女人

二戰期間,蘇聯發動一百萬女性上戰場,過去所有絕對男性的崗位上全都有女人的身影,她們是狙擊手、砲兵、坦克兵、通信兵、機槍兵、游擊隊員、司機、空軍飛行員、傘兵、醫生、護士、戰地記者。

談到戰爭,過去無數作品中充斥的是男性的聲音。但在這裡,不再有英雄,不再有令人難以置信的壯舉、琳瑯滿目的勳章,或光榮與勝利,那些曾與男性並肩作戰卻緘默不語的女性,如今,透過她們的眼睛,戰爭有了不一樣的面孔。戰爭裡充滿的是髒污、跳蚤和流不完的血,但戰爭也是她們的青春、生活,甚至是初戀。

戰爭中沒有女人的臉,戰爭後沒有女人的聲音

雖然偶爾她們也想念長髮,想念裙子,甚至是一只耳環,但這統統不允許,在戰場上她們被抹去了女性的臉孔。像男人一樣與敵人廝殺。但戰爭後,她們卻被要求閉口不談戰場上的真相。

當戰爭結束後,她們試圖返回一般生活,卻發現被人以奇特眼光注目,因為她們是女人,不會是英雄,甚至可能是蕩婦。她們口中傳述的戰爭不被認可,她們被教導只能說出男性視角的戰爭面貌。在作者訪談過程中,曾有為女性透露前一晚她的丈夫還在「教導」她如何講述戰場上的故事。這本書的出現,她們的聲音終於可以揭開被遺忘的過去,那些黑暗面重創了蘇聯人的心靈,他們從小熟悉的「我們是勝利者」的定論,在這些殘酷真相面前無立錐之地。

透過戰爭我們看見人性

書寫的內容跨越1917年到今日,如同啟示錄般的文學,用多種聲音篇貼出時代全景,精確描寫人性與社會。不只是記錄事件和事實,也是記錄人類情感的歷史。我們因此了解在事件中,人們如何思考、理解、記憶,他們相信與否,他們面對哪些希望與恐懼。亞歷塞維奇說:假如我們不去記錄,在數十年後我們會很快地忘卻,或是拒絕面對。或許我們從來不明白何謂戰爭的真實,那不是英雄主義、家國光榮,或用戰爭換取和平所能掩蓋的,唯有透過如此貼近真實的文字,才能讓我們體悟戰爭的殘酷。今日在世界各地仍舊不時發生戰爭與恐攻,處於和平地帶的我們,唯有直視這些苦難,才能面對與理解,或許才能再次喚醒人性的良知,與了解生處和平地區的我們何等幸運。

** ◎政大斯拉夫語系劉心華教授總導讀

◎台大外文系退休教授歐茵西專文導讀

感動推薦(依姓氏筆畫排序)**

王文靜/商周集團執行長

王聰威/小說家

王薇君/中華民國兒童權益促進協會理事長

冬陽/小說書評人

吳玉山/中研院院士、中研院政治所特聘研究員

吳維寧/以色列自由作家

何飛鵬/城邦出版集團...